18.1. Основные определения

Устройства, с помощью которых путем затраты небольшого количества электрической энергии управляют энергией существенно большей, называют усилителями.

Усилители находят широкое применение в различных областях науки и техники. В состав усилителя входят усилительный (активный) элемент, пассивные элементы и источник питания. Назначение усилительного элемента — преобразование электрической энергии источника питания в энергию усиливаемых сигналов. Усиливаемый сигнал, подаваемый на вход усилителя, осуществляет управление процессом преобразования этой энергии. В результате выходной сигнал является функцией входного сигнала. Мощность выходного сигнала за счет энергии источника питания во много раз больше мощности усиливаемого сигнала. Мощность усиленных сигналов выделяется в нагрузке, которую включают в выходную цепь усилителя. Пассивные элементы усилителя служат для обеспечения нужного режима работы усилительного элемента и для некоторых других целей.

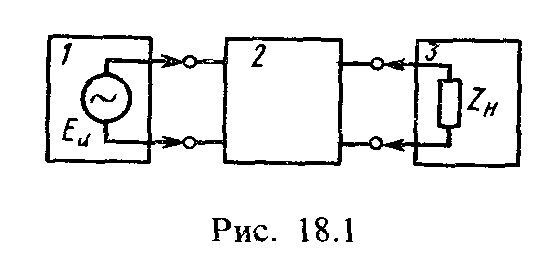

Усилитель можно представить в виде четырехполюсника 2, к входным зажимам которого подключен источник сигнала 1, а к выходным — нагрузка 3 (рис. 18.1). Если один усилительный элемент усилителя не обеспечивает нужного усиления сигнала, используют несколько усилительных элементов, соединяя их между собой с помощью тех или иных элементов связи: резисторов, трансф орматоров и др. Один усилительный элемент и отнесенные к нему элементы называютусилительным каскадом.

орматоров и др. Один усилительный элемент и отнесенные к нему элементы называютусилительным каскадом.

Усилители можно условно подразделить на три типа: усилители напряжения, тока и мощности. Условность такого подразделения связана с тем, что любой усилитель в конечном итоге усиливает мощность.

По характеру усиливаемых сигналов различают усилители гармонических и импульсных сигналов. По диапазону и абсолютным значениям усиливаемых частот сигнала — усилители постоянного тока (полоса частот от нулевой до верхней рабочей точки), переменного тока, высокой частоты, промежуточной частоты, низкой частоты (усилители звуковой частоты), широкополосные усилители. В зависимости от используемых усилительных элементов — транзисторные, ламповые, диодные, магнитные и др. В зависимости от используемых межкаскадных связей бывают усилители с гальванической связью (это непосредственная, или потенциометрическая связь; каскады с этим видом связи могут усиливать не только переменные составляющие тока и напряжения сигнала, но и постоянную составляющую); с резисторно-емкостной (RC) связью (конденсатор является разделительным элементом, который не пропускает постоянную составляющую напряжения из выходной цепи каскада на вход следующего каскада); с трансформаторной связью; со связью через колебательный контур.

18.2. Основные показатели усилителей

При усилении электрических сигналов неизбежно возникают некоторые отклонения формы выходного сигнала от формы входного, которые называют искажениями. Свойства усилителя и вносимые им искажения характеризуют рядом величин, которые обычно называют показателями. К основным показателям относятся следующие.

Входные данные усилителя — входное напряжение Uвх, токIвх, и мощность Pвх, при которых усилитель отдает в нагрузку заданные мощность, напряжение или ток, а также входное сопротивление усилителя Zвх, которое в некоторых случаях можно считать активным, равным Rвx.

Выходные данные усилителя — выходная мощность сигнала Рн, выделяемая в нагрузке, выходные напряжение Uн или ток Iн при работе усилителя на расчетное сопротивление нагрузки ZH, выходное сопротивление усилителя Zвыx. Обычно считают, что нагрузка не комплексная, т. е. ее сопротивление активное Rн. Тогда

![]()

В зависимости от типа усилителя различают: коэффициент усиления по напряжению

![]() (•18.1)

(•18.1)

коэффициент усиления по току

![]() (18.2)

(18.2)

и коэффициент усиления по мощности

![]() (18.3)

(18.3)

Коэффициенты КU и KI — комплексные величины, поскольку выходные и входные напряжения и токи сдвинуты по фазе относительно друг друга из-за реактивных составляющих сопротивлений в цепях усилителя и нагрузки:

(18.4)

(18.4)

где К — модуль коэффициента усиления; φ — фазовый сдвиг между выходным и входным напряжениями (токами) усилителя.

Если усилитель является многокаскадным, то общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов:

![]() (18.5)

(18.5)

Часто модули коэффициентов усиления выражают в логарифмических единицах — децибелах (дБ):

![]()

Общий коэффициент усиления усилителя, если коэффициенты усиления каскадов выражены в децибелах, равен сумме коэффициентов отдельных каскадов: ![]()

Коэффициент полезного действия (к. п. д.) выходной цепи усилительного элемента — отношение мощности сигнала на выходе РН к потребляемой выходной цепью мощности от источника питания выходной цепи:

![]() (18.6)

(18.6)

Линейные искажения вызываются наличием в схеме усилителя реактивных элементов — конденсаторов и катушек индуктивности, сопротивление которых зависит от частоты. Поскольку это линейные элементы, искажения называют линейными.

Входной сигнал любой формы можно представить как сумму гармонических составляющих сигнала, имеющих различные частоты и усиливающихся неодинаково, т. е. с различными коэффициентами усиления. Такие искажения называют частотными. Кроме того, гармонические составляющие сигнала проходят через усилитель в течение неодинакового времени, что приводит к их временным сдвигам на выходе усилителя, т. е. возникают искажения, которые называют фазовыми.

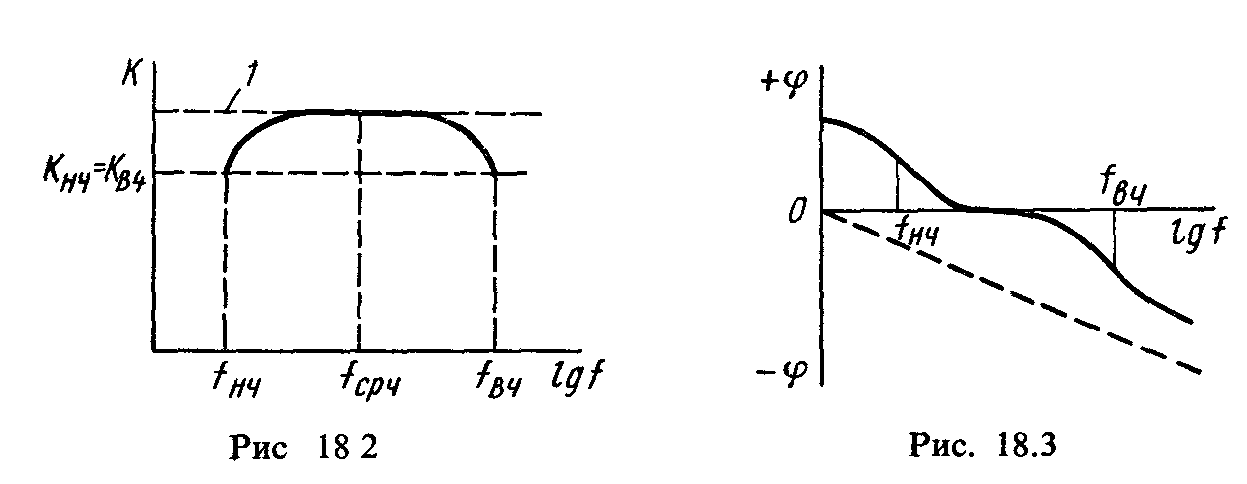

Частотные искажения оцениваются по амплитудно-частотной (частотной) характеристике (АЧХ) усилителя, представляющей собой зависимость модуля коэффициента усиления К от частоты f (или от угловой частоты ω) (рис. 18.2). Если бы в усилителе не было искажений, АЧХ представляла бы прямую линию 1, параллельную оси абсцисс, т. е. одинаково усиливались бы сигналы с частотой от 0 до ∞.

Диапазон частот усилителя, в пределах которого усилитель обеспечивает заданное значение модуля коэффициента усиления, называют полосой пропускания. Диапазон частот ограничивается нижней fнч и верхней fвч граничными частотами, которые определяются назначением усилителя. Звуковые колебания в диапазоне частот f = 50 ÷ 10000 Гц обеспечивают достаточно хорошее качество звучания, в телефонной связи используется диапазон частот 300—3400 Гц. Частотные искажения, вносимые усилителем на какой-то частоте f, оценивают коэффициентом частотных искажений:

![]() (18.7)

(18.7)

Если М = 1, частотных искажений нет. Чем М больше единицы, тем больше вносимые усилителем искажения. Коэффициент частотных искажений выражают как в относительных единицах, так и в логарифмических. Соотношение между ними:

![]() (18.8)

(18.8)

Обычно в зависимости от назначения усилителя допустимые частотные искажения лежат в интервале сотые доли децибела — несколько децибел.

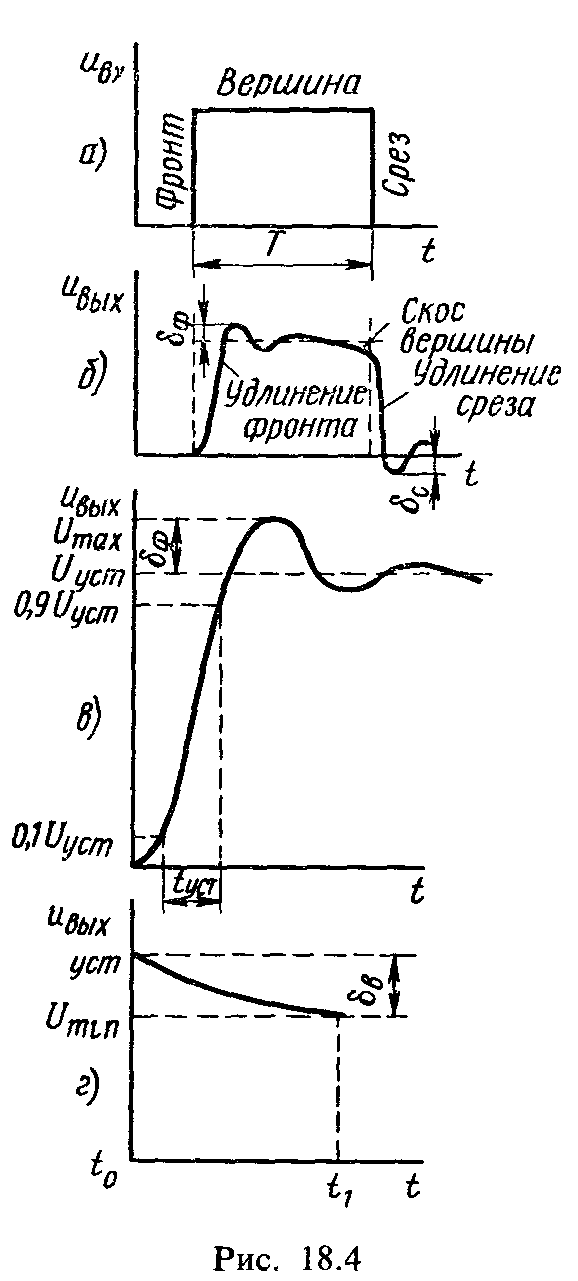

Фазовые искажения оцениваются по фазочастотной характеристике (ФЧХ) — зависимости угла сдвига фазы φ между выходным и входным напряжениями усилителя от частоты f (или от угловой частоты ω) (рис. 18.3). Пунктиром на рис. 18.3 показана ФЧХ усилителя без фазовых искажений — это прямая линия, проходящая через начало координат. В усилителях звуковых сигналов фазовые искажения не играют существенной роли, поскольку они не воспринимаются на слух при прослушивании речи и музыки. В усилителях импульсных сигналов они влияют на форму усиливаемых сигналов.

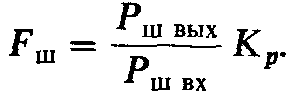

П ереходные искажения. В усилителях импульсных сигналов линейные искажения вызываются переходными процессами в цепях усилителя, содержащих реактивные элементы, а также некоторой инерционностью усилительного элемента. Они называются переходными искажениями и оцениваются по переходным характеристикам, представляющим собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения uвых (или тока iвых) сигнала от времени t при подаче на вход усилителя мгновенного скачка напряжения или тока. На рис. 18.4, а показан импульс, поступающий на вход усилителя. Переходная характеристика представлена на рис. 18.4, б. Переходные искажения подразделяют на искажения фронтов и искажения вершин импульса. Для удобства их принято рассматривать для разных частотных областей: по переходной характеристике в области малых времен (верхних частот) судят об искажениях фронта (рис. 18.4, в), по переходной характеристике в области больших времен (нижних частот) судят об искажениях вершин (рис. 18.4, г).

ереходные искажения. В усилителях импульсных сигналов линейные искажения вызываются переходными процессами в цепях усилителя, содержащих реактивные элементы, а также некоторой инерционностью усилительного элемента. Они называются переходными искажениями и оцениваются по переходным характеристикам, представляющим собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения uвых (или тока iвых) сигнала от времени t при подаче на вход усилителя мгновенного скачка напряжения или тока. На рис. 18.4, а показан импульс, поступающий на вход усилителя. Переходная характеристика представлена на рис. 18.4, б. Переходные искажения подразделяют на искажения фронтов и искажения вершин импульса. Для удобства их принято рассматривать для разных частотных областей: по переходной характеристике в области малых времен (верхних частот) судят об искажениях фронта (рис. 18.4, в), по переходной характеристике в области больших времен (нижних частот) судят об искажениях вершин (рис. 18.4, г).

Искажения фронта характеризуются временем установления tуст и выбросом фронта импульса δф. Время установления — это отрезок времени, в течение которого напряжение выходного импульсного сигнала возрастает от 0,1 до 0,9 своего установившегося значения Uуст:

![]()

(18.9)

(18.9)

Выброс фронта δф характеризуется отношением разности между максимальным Umах и установившимся Uуст значениями напряжения выходного сигнала к установившемуся значению Uуст:

(18.10)

(18.10)

Искажения плоской вершины импульса характеризуют отношением разности между установившимся в момент времени t0 значением напряжения выходного сигнала Uуст и значением напряжения Umin в момент t1, достигаемым через время T=t1-t0, к установившемуся значению выходного напряжения:

(18.11)

(18.11)

Допустимые переходные искажения зависят от назначения усилителя и указываются в технических требованиях на него.

Амплитудно-частотная, фазовая и переходная характеристики линейных электрических цепей однозначно связаны между собой (одна из характеристик определяет две другие), поэтому с помощью графических методов по экспериментально полученным, например, амплитудно-частотной и фазовой характеристикам можно построить переходную характеристику.

Собственные шумы (помехи) усилителя. Это сигналы на выходе усилителя, существующие и при отсутствии усиливаемых сигналов на его входе. Напряжение собственных шумов усилителя ограничивает его чувствительность, из-за наличия шумов нельзя усиливать сколь угодно малые сигналы.

Собственные шумы возникают в основном за счет теплового, беспорядочного движения электронов в элементах схемы и хаотического теплового движения носителей заряда в области базы биполярных транзисторов. Собственные шумы оценивают по коэффициенту шума, равному отношению мощности шума на выходе усилителя Рш.вых к мощности шума на его входе Pш.вх, умноженному на коэффициент усиления по мощности Kp:

(18.12)

(18.12)

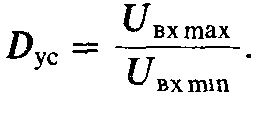

Динамический диапазон усилителя характеризует диапазон напряжений сигнала, которые данный усилитель может усилить без внесения помех и искажений сверх нормы и равен отношению максимального напряжения входного сигнала U вх max к его минимальному напряжению Uвх min:

(18.13)

(18.13)

Обычно Dус выражают в децибелах, тогда Dус дБ = 20lg Dус.

Динамический диапазон усилителя определяют по амплитудной характеристике усилителя — зависимости установившегося значения выходного напряжения![]() сигнала от входного

сигнала от входного![]() (рис. 18.5). В идеальном случае эта характеристика должна быть прямолинейной, угол ее наклона к оси абсцисс равен arctgKU на данной частоте. При малых и больших значениях входного напряжения характеристика отклоняется от прямолинейной: в первом случае выходное напряжение усилителя определяется напряжением собственных шумов в выходной цепи Uш, во втором — амплитудная характеристика искажается потому, что коэффициент усиления усилителя уменьшается из-за нелинейных искажений, вносимых усилительными элементами усилителя. Из рис. 18.5 следует, что усилитель целесообразно использовать в интервале от Uвх min до Uвх max. Обычно для обеспечения передачи звуковых колебаний достаточно, чтобы динамический диапазон был равен 60 дБ.

(рис. 18.5). В идеальном случае эта характеристика должна быть прямолинейной, угол ее наклона к оси абсцисс равен arctgKU на данной частоте. При малых и больших значениях входного напряжения характеристика отклоняется от прямолинейной: в первом случае выходное напряжение усилителя определяется напряжением собственных шумов в выходной цепи Uш, во втором — амплитудная характеристика искажается потому, что коэффициент усиления усилителя уменьшается из-за нелинейных искажений, вносимых усилительными элементами усилителя. Из рис. 18.5 следует, что усилитель целесообразно использовать в интервале от Uвх min до Uвх max. Обычно для обеспечения передачи звуковых колебаний достаточно, чтобы динамический диапазон был равен 60 дБ.

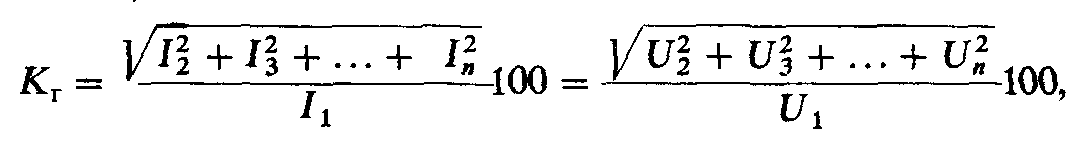

Н елинейные искажения. Это искажения формы усиливаемого сигнала на выходе вследствие нелинейности вольт-амперных характеристик отдельных элементов схемы усилителя (усилительных элементов, катушек индуктивности с ферромагнитными сердечниками, трансформаторов и т. д.). Причиной появления значительных нелинейных искажений могут быть и неправильный выбор начального положения рабочей точки транзистора, чрезмерно большая амплитуда входного сигнала, неправильно рассчитанная индуктивность. Нелинейные искажения при подаче на вход усилителя чисто синусоидального сигнала вызывают появление на его выходе высших гармонических составляющих, которые искажают форму входного сигнала. Оцениваются нелинейные искажения по коэффициенту гармоник (в процентах):

елинейные искажения. Это искажения формы усиливаемого сигнала на выходе вследствие нелинейности вольт-амперных характеристик отдельных элементов схемы усилителя (усилительных элементов, катушек индуктивности с ферромагнитными сердечниками, трансформаторов и т. д.). Причиной появления значительных нелинейных искажений могут быть и неправильный выбор начального положения рабочей точки транзистора, чрезмерно большая амплитуда входного сигнала, неправильно рассчитанная индуктивность. Нелинейные искажения при подаче на вход усилителя чисто синусоидального сигнала вызывают появление на его выходе высших гармонических составляющих, которые искажают форму входного сигнала. Оцениваются нелинейные искажения по коэффициенту гармоник (в процентах):

(18.14)

(18.14)

где ![]() — соответственно действующие (амплитудные) значения первой, второй, третьей, ..., n-й гармоник выходного тока и напряжения. Допустимое значение коэффициента гармоник зависит от назначения усилителя. Для усиления речи и музыки среднего качества коэффициент гармоник около 2%.

— соответственно действующие (амплитудные) значения первой, второй, третьей, ..., n-й гармоник выходного тока и напряжения. Допустимое значение коэффициента гармоник зависит от назначения усилителя. Для усиления речи и музыки среднего качества коэффициент гармоник около 2%.

Поделиться с друзьями: